はじめに

「消費生活アドバイザー」は私が2022年に初めて公的な資格として取得した資格になります。試験対策ではかなり苦労したところがありますので、これから受験しよう!と考えている人の参考になれば幸いです。

消費生活アドバイザーについて

消費生活アドバイザーの概要

「消費生活アドバイザー」の資格は一般財団法人 日本産業協会が管轄をしている資格になります。

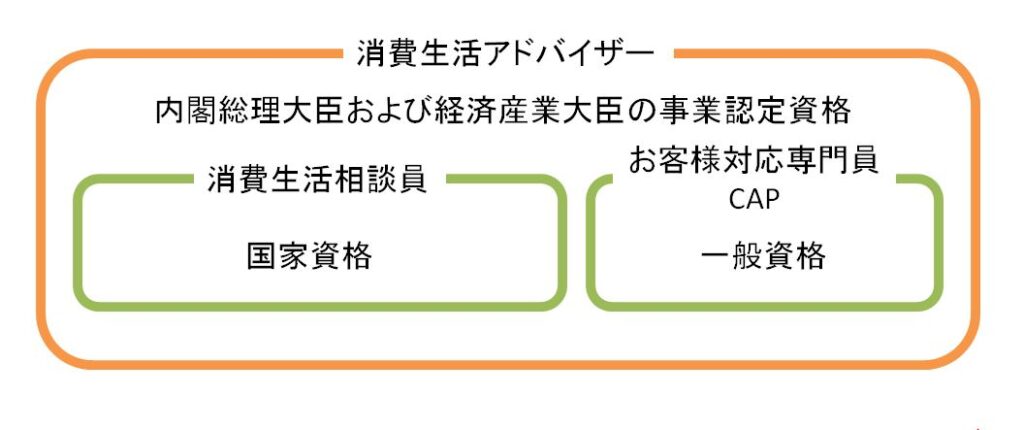

こちらの資格は少し特殊で、「消費生活アドバイザー」の資格を取得することにより、「消費生活相談員」の資格を得ることができたり、「お客様対応専門員(CAP)」という資格を得ることができます。

消費生活アドバイザー自体は国家資格ではなく、内閣総理大臣および経済産業大臣の事業認定資格、という立ち位置であり、「消費生活相談員」は国家資格、「お客様対応専門員」は特にそういった区分はなく、消費生活アドバイザーの入門資格として扱われています。

本資格は、消費者と企業の架け橋となり、消費者からの意見や提案を企業経営や行政活動等へ提言していくこと、そして消費者の苦情・困りごとに対して迅速かつ的確なアドバイスを実施できるような、幅広い分野で社会貢献を果たす人材を育成することを目的としています。

もう少し簡単な言い方をすると、消費者の声を聴いてもっといい製品・サービスを提供できるよう企業へアドバイスすること、消費者の声を聴いてより良い行政サービスを提供できるよう自治体等へアドバイスすること、そして、消費者が困っているときは相談に乗ってあげて、アドバイスすることができる資格だよ、ということです。

上記のような意味合いから、保険会社・製造業・インフラ系企業など、特にBtoCをメインに行っている企業に勤めている人が受験することが多いようです。

詳しい内訳はこちらのサイトをご確認ください。⇒https://www.nissankyo.or.jp/adviser/about/workplace.html

実際に私も製造業を行う会社に勤めていますが、周りにはごくたまに本資格を持つ人がおり、今となっては私もそのうちの1人となります。

受験資格と試験難易度

本資格を取るにあたり、事前に取っておくべきものはなく、誰でも受験が可能です。

本資格の最終的な合格率は30%程度であり、後述しますが1次試験の合格率が40%前後、2次試験の合格率が70%程度となります。

この結果から、まず1次試験をクリアすることが少し難しいということがわかります。

特に出題範囲がかなり広いため、1次試験合格のためには膨大な勉強時間を有することや、2次試験も専門的な内容に対する小論文が求められるため、全体的に難易度は高めです。

しかし、本資格を取得することで色々とできることや得られる知識を考えれば、頑張る価値は十分にあると思います!

試験内容や概要

出題範囲

| 1次試験(択一試験) | 消費者問題 消費者のための行政・法律知識 (1) 行政知識 (2) 法律知識 消費者のための経済知識 (1) 経済一般と経済統計の知識 (2) 企業経営一般知識 (3) 金融の知識 (4) 生活経済 (5) 地球環境問題・エネルギー需給 生活基礎知識 (1) 医療と健康 (2) 社会保険と福祉 (3) 衣服と生活 (4) 食生活と健康 (5) 快適な住生活 (6) 商品・サービスの品質と安全性 (7) 広告と表示 |

| 2次試験(論文試験) | 次の論題につき出題。3題より1題を選択し論述します(800字以内)。 ・消費者問題 ・法律知識 ・企業経営一般知識 |

出題形式

1次試験:CBT方式による択一及び〇×での出題であり、全30問(300点満点)

2次試験:論文試験に関しては筆記方式になります。「消費者問題」、「法律知識」、「企業経営一般知識」のうち1つを選び論述します。また、面接試験は試験官2人との個人面接になります。

合格ライン

1次試験:原則として、正解率65%(195点)以上が合格となります

2次試験:論文試験に関しては、消費生活アドバイザー及び消費生活相談員として必要な、出題の理解力、課題の捉え方、表現力等の審査において、5段階評価(A~E)のC以上。面接試験に関しては、消費生活アドバイザー及び消費生活相談員として必要な、見識、相応しい態度、積極性、コミュニケーション能力等の審査において、面接委員の総合評価が3段階評価(A~C)のB以上が求められます。

1次試験は明確な数値が合格ラインにありますが、2次試験は定量的な合格ラインというものが判断できないため、対策を行う上でも工夫が必要になってくるかもしません。

なお、第1次試験免除制度もあり、もし今年2次試験で落ちてしまったとしても、来年は2次試験から再受験することができます。1次試験をもう一度やらなくて良いのは助かりますね。ただし、前年度のみになるので3度目はありません。

受験方法

受験申込は例年7月~8月末の間に、ネットで申し込みを行います。

1次試験:例年10月の土日のうち4日程から希望日を選択する方式です。試験自体はCBT方式で行われるため、身近にあるテストセンターにて受験が可能です。

1次試験の結果発表は10月下旬~11月上旬に行われます。

2次試験:例年11月下旬~12月上旬の土曜日もしくは日曜日に行われます。試験会場は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の指定会場になり、2次試験を受験するために前泊を要する人もいるかもしれません。詳細な会場については決まり次第、日本産業協会ホームページに記載されます。

2次試験の結果発表は翌年の2月1日に行われます

受験費用

受験費用は16,500円かかります。第1次試験免除制度を受ける場合は13,200円。

2次試験を受けるためだけにこの金額を払うのはもったいないですよね・・・可能な限り1発で受かりましょう!

また、受験費用に加えて資格を取得するために色々と費用が掛かります。

登録管理手数料:11,374円(管理料11,000円+事務手数料374円)

お客様対応専門員(CAP)資格登録料:3,674円(登録料3,300円+事務手数料374円)

1次試験を合格するとお客様対応専門員の登録ができるようになるため、こちらの費用が掛かってきます。なお、登録するかしないかは選ぶことができるため、支払わない選択肢もあります。

最終的にフルセットで資格を取得しようと思うと、合計31,548円が必要になります。地味にお金がかかります。

勉強方法

1次試験対策

筆者が使用した道具

1.公式テキスト(https://nissankyo.shop-pro.jp/)

こちらに関しては、メルカリなどで過去のものを割安で手に入れることも可能ですが、支出を許すのであれば最新のものを購入するのをお勧めします。

1次試験では過去の消費者問題だけではなく、最近のトレンド的な消費者問題に関しても出題される可能性が高く、公式テキストも内容が更新され新しい問題をトピックに織り込んでいる可能性があります。満点を取る必要はありませんが、少しでも合格率を上げるためにこういった細かいところも押さえていきたいところです。

2.過去問(https://www.nissankyo.or.jp/adviser/examination/kakomon.html)

解説がないので振り返りが大変ですが、公式が出している過去問を使用しました。

勉強方法

1.毎日少しでもいいからテキストを読み込む

私が勉強を開始したのは5月のゴールデンウィークが終わったあたりからでしたので、11月の試験まで半年程度勉強し続けたことになります。まず公式テキストを購入し、それが届くとボリュームの大きさに心が折られると思います。しかし、強い心をもって勉強に挑みましょう。まずはどういった概要が書かれているのか、全体的にどういったことがテキストに書かれているのかを知るため、すべてに目を通します。目を通すだけでも膨大な時間がかかるし、勉強と勉強の間が空くと記憶が抜けてしまうため、1日1時間でも、30分でもいいのでテキストに目を通し、毎日情報をインプットしていきましょう。

テキストとテキストを超えて情報を補足しあうと、細かいところまで理解ができるようになったりするため、まずはどこにどういった情報が書いてあったかを知るぐらいの感覚でいいと思います。「なんかあっちのテキストにこのワードでてきたなぁ」とかそういった具合で大丈夫です。

1周目が終わったら2周目はもう少し粒度を細かくして、覚えられそうなところは書き出して覚えてみたりしましょう。あとは時間が許す限りテキストを読み込んでいきます。

2.過去問を使って頻出語彙や理解を深める

テキストを1周以上読み込んだ後に、過去問を何年分かやると、これは頻出する単語や問題(=重要なワード)がわかるようになってきます。公式があげてくれている過去問は解説がないので、間違えたところはテキストを用いながら自分で考える必要がありますが、その過程で情報のインプットとアウトプットができるので、復習は必ずやるようにしましょう。過去問も反復して解き、過去問で満点をとれるくらいの暗記度・理解度になってこれば、本番の試験でも合格点に近い点を取ることが可能になってくると思います。

何を当たり前のことを・・・と思われるかもしれませんが、私にとっては、継続して勉強し続けること、情報のインプットとアウトプットを行い、膨大な情報量を脳に定着させることが重要でした。

有料でオンライン講座のようなものが受けられたり予想問題集を買ったり、今の時代は色々な勉強方法があるので、成果がでそうな、自分に合う勉強方法を見つけましょう。

それにはお金をかけるもよし、時間をかけるもよしだと思います。

合格のコツ

過去問を最初にやってみてから、よく出そうな部分をテキストで重点的に対策するという、私のやり方とは逆のパターンで取り組む方法もあると思います。何にせよ、出題範囲が広いため時間をかけてゆっくり網羅的に勉強することが大切かと私は思います。頻出問題を押さえればある程度のところまで点数を稼ぐことができるため、+αで合格点に達するためにテキストを使いながら太字でマークしてある出そうな単語を押さえていくのが良いかもしれません。

2次試験対策

筆者が使用した道具

1.過去問(https://www.nissankyo.or.jp/adviser/examination/kakomon.html)

どういった問題形式で問出題されるのかを知ることができます。

2.予想問題集(https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_003.jsp?GOODS_NO=100213556)

過去問だけではどうしても演習回数が限られてしまうので、2次試験対策としてテキストを購入して取り組みました。

勉強方法

2次試験対策は小論文と面接の2つを対策していく必要があります。

小論文対策

過去問を使っても、私が購入したような予想問題集を購入しても、小論文の場合は正解がわかりません。小論文には、そもそも正解がないからです。

小論文を書く上で重要なのは、問われていることに対しての回答をすること、そして起承転結など文章が成立していることです。特に前者の部分は、たとえどれだけ文章を上手に書けていたとしても、出題者の聞きたいことではないことを必死に説明しても、それは点数にはなりません。問題文を確実に読み、この問題はどういうことを聞きたいのか、何に対して論述させようとしているのかを時間をかけてもいいのでじっくり考えましょう。後者の起承転結など文章の構成については、周りの人に読んでもらい、客観的に評価してもらうのが一番良いでしょう。自分では書けたと思っていても、実は冒頭と結末では矛盾が生じていたり、根拠となる部分がずれていたりするからです。

また小論文の場合、勉強する際は実際に手を動かして文章を書いてみることをお勧めします。文章を考えるだけ、練習問題を解くだけであればパソコンのWordなど文書ソフトを使って短時間で取り組むのもありですが、実際の試験は筆記試験であり、手を動かしながら、考えながら文章を書いてみると、思ったより時間がない!という可能性があります。時間配分の練習にもなるので、ぜひ原稿用紙を買って筆記試験の練習をしてみましょう。

そして、2次試験対策の場合、メリハリをつけて対策をすることが重要です。

上述しましたが、小論文試験は「消費者問題」、「法律知識」、「企業経営一般知識」の3題のうちから1つを選んで文章を書いていきます。しかし、この3題をすべて網羅できるよう対策することはかなり難しいです。特に「法律知識」の問題は、1次試験対策で得られた知識をより実践的なものに昇華させ、そのうえで自分の考えを述べる必要があるため、私はこの問題は諦めました。もちろん、ご自身が法律に対して精通している場合は十分に取り組む価値はありますので、これは個人差があると思います。「消費者問題」や「企業経営一般知識」については、新聞やニュースで流れている情報や、一般常識的な知識を組み合わせていくとそれなりに様になった回答ができるようになるため、合格率を上げるためにこの2題を重点的に対策することをお勧めします。

面接対策

面接対策において大事になってくるのは、しっかりとコミュニケーションをとること、自分の考えを自分の言葉で述べること、そして小論文でもありましたが、質問されたことに対して回答をすることです。

面接の場はやはり緊張もしますので、面接官の聞きたいことがわからなかったり、話している途中で失念してしまうこともあるでしょう。しかし、そんな時は頓珍漢な回答をするのではなく、もう一度「どういう質問だったか、もう一度よろしいでしょうか?」などと伺い、面接官が質問していることに対して確実に回答をするように心がけましょう。

私の体感として、この面接は優れている人をピックアップするためではなく、消費生活アドバイザーとして適さないであろう人を落とすための面接であったと感じています。きちんと会話ができ、相手の話を聞き、自分の考えを端的に話すことが最低限出来れば、落ちることはないのではないでしょうか。

ちなみに2022年度の私の面接の際に聞かれた質問は、大きな流れとしては以下の通りであり、自分が答えたことに対して1,2個派生した質問が来るという形でした。

- 消費生活アドバイザーの試験を受験しようと思ったきっかけ(志望動機)

- 消費生活アドバイザーの資格を本業に対してどのように活用しようとしているのか

- 消費生活アドバイザーの資格を用いてどのような社会貢献がしていきたいか

- 最近関心のある消費者問題について

- その消費者問題に対してあなたはどのように行動するか

面接対策も答えがないため、家族や同僚に頼み、面接の受け答えの姿勢や会話の流れなどが、客観的に見てどうだったのか判断してもらうのが良いでしょう。

2次試験対策としてもオンライン講座を行っているところや、添削指導・面接指導をしてくれるサービスがあります。もし独学では不安だという方は、確実に合格するためにもこういったサービスを利用するのも手段の一つです。

これから受験しようとする人へ

消費生活アドバイザーの試験は出題範囲が広く、多くの勉強時間が必要となります。また試験も1年に1回しかないため、時期を見計らって長期的な勉強計画を立てて対策に取り組みましょう。

また、日本産業協会のホームページには合格者の声などが掲載されていたり、より詳細な受験に関する注意事項なども記載されているため、一度目を通してみましょう。⇒https://www.nissankyo.or.jp/adviser/siken/test.html

消費生活アドバイザーの試験対策を行うことは、単純に資格のための勉強にとどまらず、現代社会で起きている消費者問題や企業の取り組みについても知ることができたり、そもそもそういった問題への関心が高まったり、人間としても大きく成長できる機会になります。

皆様もまずは自分の見識を広げる第一歩として挑戦してみてはいかがでしょうか。