昨今は色々なものがどんどんとスタイリッシュに洗練されていっており必需品のトイレもその例外ではありません。

私は新築分譲マンションを所有していますが、購入したマンションのトイレがいわゆる「フチなしトイレ」でした。

最初は見た目もスッキリ、シンプルでいいなぁと思っていましたが、数日使っていると、とんでもないデメリットが露呈し、とても後悔しました。

タイトルにもあるように、それは尿の跳ね返りです。

普通に座って小便をすると跳ね返りがえぐすぎて、便座と本体の隙間から尿が下に垂れていくくらい。

この尿の跳ね返り問題に関して自分なりに原因調査と簡単な対策をしたので今回はそちらを紹介していきます。

Contents

フチなしトイレとは

フチなしトイレとは、今やどこのトイレ器具メーカーも製品を輩出している、文字通りフチがないトイレです。

TOTOさんならネオレスト、LIXILさんならアメージュ便器という名前で売られているようです。

セールスポイント

フチなしトイレの最大のセールスポイントは・・・

シンプルな形状で掃除が楽ということ

これはどこのメーカーも同じように言及しています。

そしてこれはあくまでもセールスポイントなので要注意。良い側面だけを見ればシンプルで良いよ、ということです。

従来の便器は「フチ」が存在することにより、ぱっと見たときに死角が発生します。

そしてそこは汚れが非常に溜まりやすいくせに掃除がしにくい部分でした。

トイレ掃除のハードルを一気に下げようとしてきたのがフチなしトイレになります。

汚れやすいフチがないことにより、さっと握って便器全体を簡単に掃除することができます。

フチなしトイレの現実とデメリット

しかし注意しなければいけないのは、セールスポイントは企業がモノを売るために言っていること。

当然基本的には良い点しかアピールしてきません。

そしてデメリットの部分は、フチなしトイレを実際に運用するまでわからないでしょう。

フチなしトイレの最大のデメリットは、繰り返し述べているようにめちゃくちゃ尿跳ねすることです。

このせいで企業のアピールとは相反して掃除の頻度がとても増えました。

正直言ってクソです。

尿跳ねの原理

今回の話の大前提として、男性も女性も座って用を足すものとします。

とはいえフチなしトイレで汚してしまうのは基本的には男性がメインだと思われます。

なぜなら、男性は基本的に前方に尿を出すためです。

ここでフチなしトイレでの尿跳ねの原理を考察していきますが、フチなしトイレの場合はその名の通りフチが存在していません。

これが仇となり強烈な尿跳ねを生み出します。

もはや尿跳ねではなく、尿のぼり。

ここで尿跳ねが私が考える尿跳ねが発生するメカニズムを紹介していきます

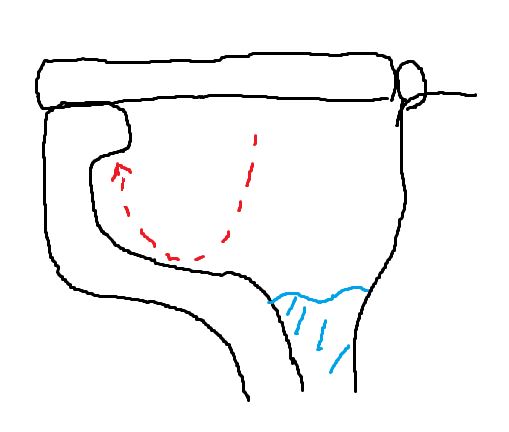

従来のフチありトイレの場合

①用を足す

②尿が便器にあたって登っていく

③便器のフチの裏などにあたってせき止められる

④便器のフチは汚れるが、尿跳ねや外に垂れるような現象は発生しにくい

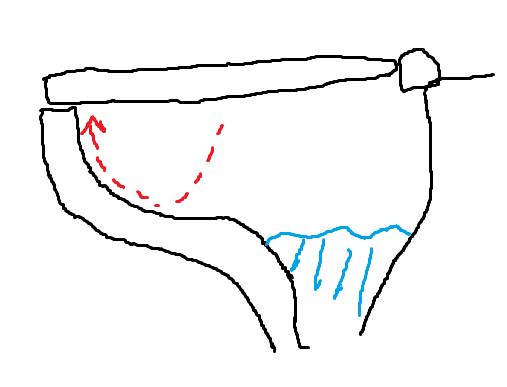

フチなしトイレの場合

①用を足す

②尿が便器にあたって登っていく

③便座の裏にダイレクトアタック

④量によっては隙間から外に飛び出していく

⑤全部が汚れる

男性の場合は体の構造上、どうしても便器の前側~中央部分に対して尿が当たりやすいです。

フチがある場合は尿の勢いをフチがせき止めてくれていた訳ですが、フチなしトイレの場合は守ってくれる壁が存在していません。

滑走路のように尿が這い上がっていき、あるいは尿が勢いよく便器にあたって跳ね返ることで、便座の裏やその隙間に尿がダイレクトアタックします。

こうして便座の裏が汚れたり、便器の外に尿が漏れるわけです。

本当に尿跳ねがひどくて、毎度毎度トイレ掃除をするたびにビックリします。

また、便座の裏を掃除するのって、正直フチを掃除するより面倒くさいです。

なぜならフチがあればフチの裏を掃除すればいいのが明らかですから。

便座の裏面の形状とかもあるし、パッと掃除することができないのが手間です。

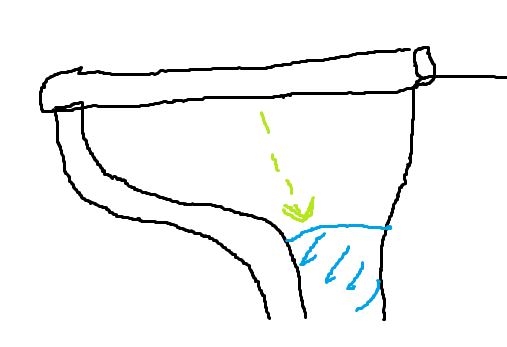

一時的な対策

尿跳ねの原理から考えると便器の中央より前方に尿があたることで尿跳ねする確率がかなり上がります。

この問題に対する一時的な対策として、溜まっている水を直接狙うという手法があります。

これを行うことでかなり尿跳ねが減少しましたが、座るポジションやちょっとした気の緩みでズレるとやはり便座の裏が汚れてしまいます。

毎回神経を使ってこれをやるのは結構大変ですし、大人ならまだしも子供にはこういった制御は難しいでしょう。

尿跳ね対策:フチをつくる

フチなしトイレに改めてフチを作るのは本末転倒ですが、簡易的にフチを作って尿跳ねの対策をします。

こういった対策しかないのではないかと思われます。

使用する道具

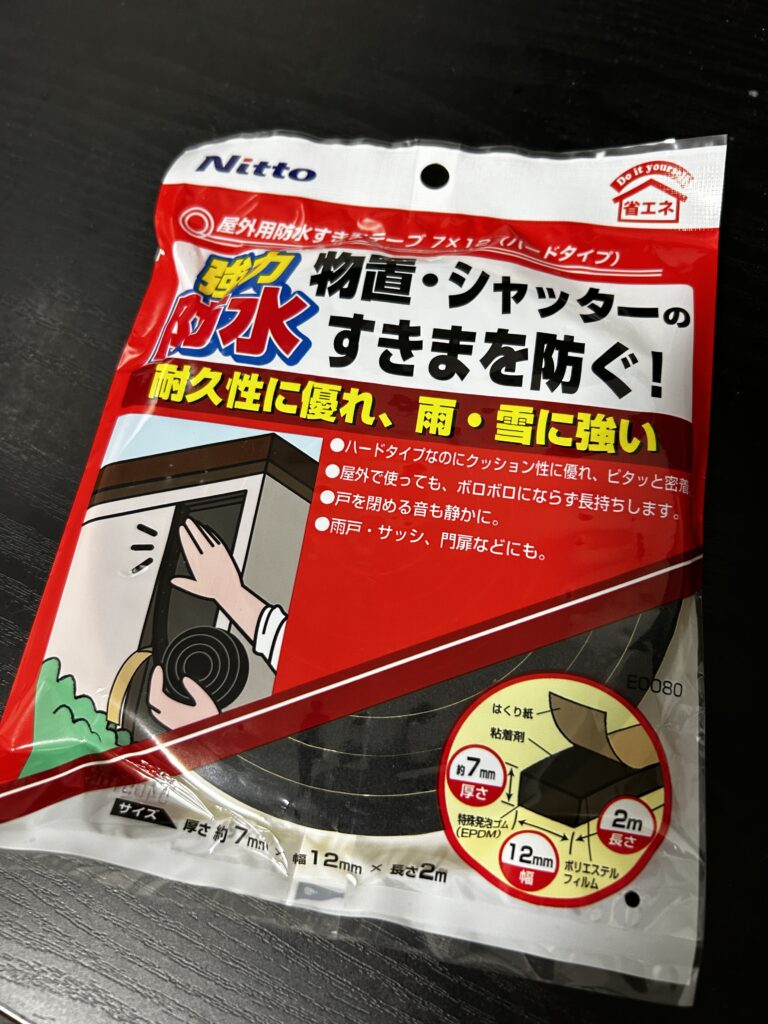

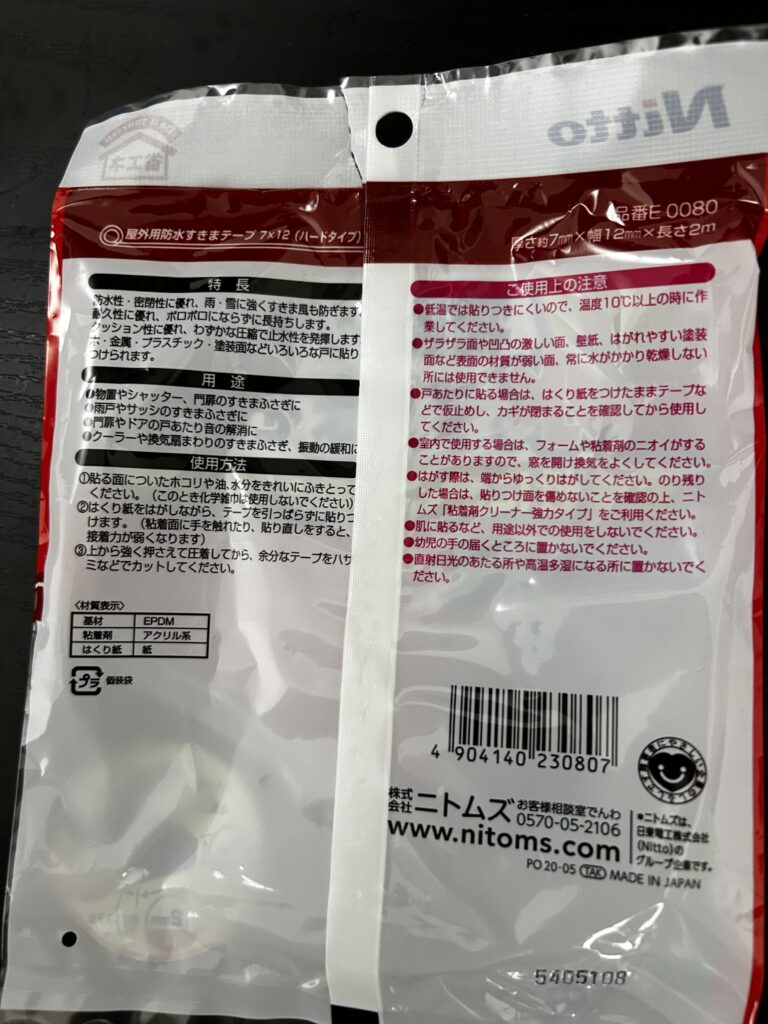

今回はかなり簡易的にフチを作成するので、防水の隙間テープを使いました。

低密度タイプの隙間テープも考えましたが、水がかかる部位なので、より密度の高いタイプの隙間テープを準備しました。

ちなみに使用上の注意点として、「常に水がかかり乾燥しないところには使用できない」とありますが、あくまで日に何度かのタイミングの話なので、今回は良しとします。

私の場合はホームセンターで500円程度で購入しましたが、やはりAmazonのほうが安いです。

実際に施工

①まずは掃除

まずはきれいにトイレ全体を掃除します。

便座ももちろんやりますが、今回は便器に疑似的なフチをつけるため、テープを張り付ける部分を重点的に掃除していきます。

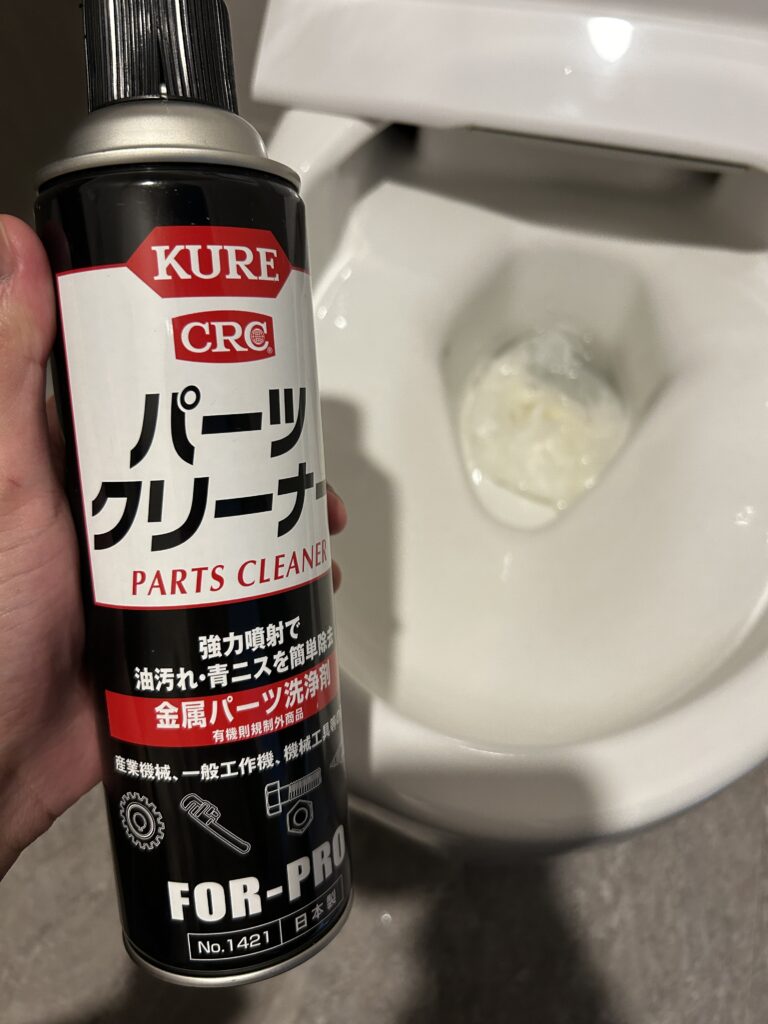

②脱脂処理

通常のアルコールでも良いですが、パーツクリーナーがありましたので、陶器部分の脱脂処理を行います。

テープを張り付ける際は、こういった下処理をしておくと耐久性が向上します。

③テープをカット+貼り付け

便座の周長に合わせて大体の長さにテープをカットし、張り付けていきます。

流す水の流れを遮らないように、なるべく便器上面ギリギリを狙って貼り付けました。

ぱっと張り付けて完成!

完成後の見栄え

フチを形成するために、テープにある程度の高さが求められるという点と、こういった商品は黒色のテープが多いということで、便座を下げた状態でも若干の存在感を感じます。

フチなしトイレとかは諸々をかなり細目(スタイリッシュ)に製造しているため、便座も細かったりして、どうしてもこういった施工をしてしまうと多少の違和感を生み出してしまいますが、背に腹は代えられません。

効果

テープの貼り付け後、もちろん100%の尿跳ねを防ぐことができているわけではありませんが、一定の効果を発揮しており便座の汚れは減りました。

とはいいつつも、気を使って用を足しているからという説も否めないです。

100%防ごうと思うと、ここからさらに改良が必要だと思われます。

便器の外に溢れるような尿跳ねを見ることが減ったので、掃除も若干手軽にはなりました。

やらないよりはやったほうがマシかな?という具合です。

今のところテープの耐水性としては問題ありませんが、汚れが溜まっていくことが間違いありません。

テープはモノとして高価なわけではありませんが、3か月に1回とか1か月に1回とか、ある程度の期間と頻度を決めて交換していくと衛生的にも良いかもしません。

終わりに

結局のところ私の環境として、必要なモノはフチだったわけです。

尿跳ね対策として、跳ねたものをどうするか、という点にメスを入れた商品はいくつか売っていたりしますが、根本的な対策をできるものはなさそうでした。

非常に簡単に施工自体はできるので、尿跳ねにお困りの方は一度挑戦してみても良いかもしれません。

また、これから新しくトイレを導入しようとしている方は、フチなしトイレはやめたほうが無難かと思います。

私がもし今後自分でトイレを入れる場合、絶対にフチなしトイレを選びません。

スタイリッシュとかそんなの関係なく、フチありトイレを選びます。

実際に使用し、掃除するのはメーカーの人間ではなく、自分たち自身なので。

これからマンションなどを購入しようとしている人たちも、部屋の間取りとかだけではなく、こういったところも見てみると良いかもしれません。

正直なところ開発・設計した人たちって自分たちでトイレ掃除しないのかな?とか色々な使用環境で性能検証しないのかな?って思います。

社内ではこういったところを気にする人がいないのでしょうか・・・・

以上、フチなしトイレの尿跳ね問題に関する記事でした。快適なトイレライフを!

DIYの効果

DIYを導入してしばらく経過しましたが、色々と変化もあり、結局初期状態に戻しました。

そちらに関しても記事にしましたので、以下をご参照ください。